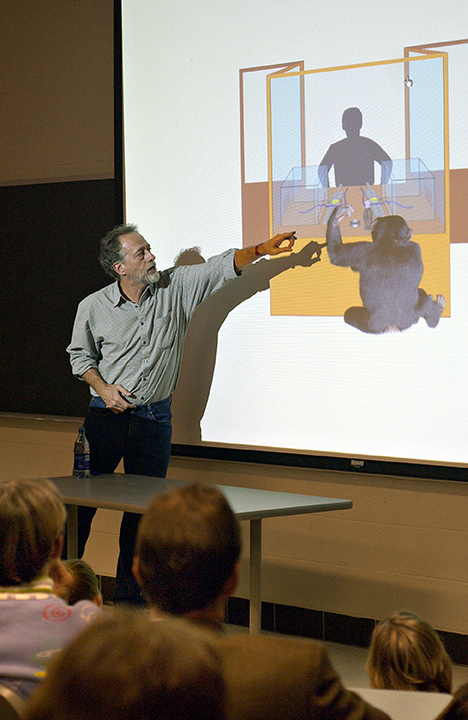

Prof. Michael Tomasello, Ko-Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie und Leiter des Leipziger Zentrums für Primatenforschung, erklärt ein Experiment: Den Schimpansen und den Mann trennt eine Glaswand, die unten eine kleine Öffnung hat, durch die der Mann Trauben schiebt, die der Affe dann verspeist. Wenn das Durchschieben misslingt, wartet der Schimpanse geduldig - auch bei mehrmaligem Misslingen. Hält der Mann aber erst die Trauben hoch und zieht sie dann willkürlich zurück, regt sich der Schimpanse auf und geht schließlich weg. Menschenaffen verstehen die Absicht hinter Handlungen, so Tomasello, wie ein etwa einjähriges Kind sie verstehen würde. Emotional und kognitiv haben Affen und Menschen sehr viel gemeinsam. Andere Experimente haben gezeigt, was die Menschen den Affen voraus haben: z.B. die Anlage zu teilen und zu kooperieren – nach Tomasello die Voraussetzung zur Entwicklung der Sprache.

(Bildquelle: University of Delaware.

http://www.udel.edu/

PR/UDaily/2005/oct/

chimps111204.html)

Vom Ursprung der Sprache

Gabriele Liebig

Die Frage, wie und wann die menschliche Sprache entstand, ist bis heute keineswegs gelöst, noch hat sie über die Jahrtausende an Faszination verloren. Führt sie uns doch zu den ersten Anfängen der Menschheit, ja des Menschseins, zurück – an jenen Punkt in grauer Vorzeit, als die meisten unserer Urahnen noch nicht „sprachen“, als diese neue Art sich zu verständigen, erst „aufkam“. Wie das geschah, darüber gibt es die unterschiedlichsten Hypothesen – faszinierend sind sie alle. In einer ganzen Reihe neuer Publikationen werden sie leidenschaftlich diskutiert.

Reichen die Wurzeln der menschlichen Sprache in der Evolution Millionen Jahre zurück oder datiert man ihre Entstehung erst auf den Beginn der Spezies Homo sapiens vor 200 000 Jahren? Ist sie aus tierischen Lauten oder aus Gesten hervorgegangen? Ist sie in erster Linie als Instrument des Denkens entstanden, oder diente sie vor allem der sozialen Verständigung? Eine Schlüsselfrage dabei lautet: Hat die Sprache sich aus Gesang und Musik entwickelt oder war es umgekehrt?

Neurologie und Evolution

Beginnen wir mit der schmalen, aber hochinteressanten Publikation des Schweizer Neurologen und Poeten Jürg Kesselring, Im Anfang war das Wort … und die Evolution. In dieser Rede über „Sprachentwicklung aus neurologischer Sicht“ erläutert er, warum Neurologen sich für dieses Thema interessieren: Die Evolution des Nervensystems führe von niederen zu immer differenzierteren Entwicklungsstufen, von mehr automatischen Funktionen zu komplizierten, willkürlichen Handlungen. Das Gegenteil, Dissolution, die im Krankheitsfall geschieht, bedeute eine Reduktion auf frühere, niedrigere Entwicklungsstufen, wobei die höheren, differenziertesten Funktionen zuerst leiden und am schwersten beeinträchtigt würden.

Kesselring skizziert die wesentlichen Faktoren bei der Entstehung der Sprache, einige werden uns bei den weiter unten besprochenen Neuerscheinungen wieder begegnen. Dazu gehöre der aufrechte Gang, der nicht nur die Hände befreit und den Gebrauch von Werkzeugen ermöglicht, sondern wegen des dadurch verengten weiblichen Beckens bewirkt, dass ein Menschenkind – da später der Kopf nicht mehr durch den Geburtskanal passen würde – „zu früh“ auf die Welt kommt und besonderer Fürsorge bedarf. Schon antike Gelehrte seien der Ansicht gewesen, dass die Natur dem Körper vor allem um der Sprache willen Hände gegeben habe, die Lippen und Zunge von den Mühen der Nahrungsaufnahme stark entlasteten und damit auch für höhere Funktionen freistellten. Er verweist weiterhin auf die Rolle von Zeigegesten ebenso wie von Ausrufen, die als hörbare Gesten mit den Muskeln von Wangen, Lippen und Zungen verstanden werden können, außerdem auf die biologische Absenkung des Kehlkopfs und die Möglichkeit des Menschen, den Atemrhythmus willkürlich zu unterbrechen. Auch die russische Hypothese, wonach die Sprache sich aus dem Sozialverhalten entwickelt habe, wird angeführt.

Für Kesselring fällt die Entstehung der Sprache, wie bei den Denkern der Antike bis in die Renaissance, in eins mit der Entstehung von Logos und Vernunft, vom Homo sapiens und seinem Gehirn. Der Autor verweist auf Michelangelos berühmtes Bild Die Erschaffung Adams mit einer verblüffenden Beobachtung: Als Neurologe komme man nicht umhin, im Mantel Gottes die Umrisse des menschlichen Gehirns zu erkennen – ganz anatomisch mit Hirnstamm, Kleinhirn, Hippocampus. Die Zeigegeste Gottes auf den gerade erschaffenen Adam führe mitten durch den Frontallappen.

Der Mensch, ein kooperatives Wesen

Kesselring nennt Tomasellos Arbeit über Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation „ein faszinierendes Buch“. Tomasello erläutert darin die These, dass die menschliche Sprache „ein grundlegend kooperatives Unternehmen“ sei. Gestützt auf aktuelle Ergebnisse der Primaten- und Säuglingsforschung und der neueren Sprachphilosophie entwickelt er ein artgeschichtlich wie individualgeschichtlich begründetes Mehrstufenmodell der Sprachentwicklung. Im Übergang zwischen tierischer und menschlicher Kommunikation bilden seiner Ansicht nach Zeigegesten die Gelenkstelle. Denn Lautäußerungen seien bei Menschenaffen weitgehend genetisch festgelegt, während Gesten neu erlernt werden können. Im Zuge der Entwicklung sozialer Kooperation unter Primaten hätten sich mit der Zeit Gesten und Pantomime entwickelt, in denen Tomasello die Urformen der menschlichen Sprache erkennt.

Von diesen gestischen Vorformen zu einer komplexen Sprache ist es dann freilich noch ein weiter Weg. Einzelne Kooperationsmotive reichen nicht aus, vielmehr ist dazu eine bestimmte „psychologische Infrastruktur“ erforderlich, die Tomasello als „geteilte Intentionalität“ bezeichnet, was man sich so vorstellen kann: In einer Gruppe von Individuen ist ein Wir-Gefühl vorhanden, man hat gemeinsame Ziele, gemeinsame Absichten und Vorhaben, wechselseitiges Wissen und gemeinsame Überzeugungen. Eine solche „Infrastruktur“ und die dazu erforderlichen Kompetenzen hat Tomasello nur bei Menschen gefunden.

Tomasellos These, dass der Mensch deshalb sprechen lernte, weil er von Natur aus zur Kooperation veranlagt ist, hat etwas ungemein Entlastendes – im Gegensatz zu anderen, pessimistischeren Auffassungen von der Menschennatur im Kontext der Evolution. Implikationen hat Tomasellos evolutionäres Modell auch für die Sprachphilosophie. Während sich nämlich der Ursprung der psychologischen Infrastruktur menschlicher kooperativer Kommunikation durch grundlegende evolutionsbiologische Gesetzmäßigkeiten erklären lässt – indem Individuen mit gemeinsamen Absichten und kooperativen Motiven ein gemeinsames Ziel verfolgen konnten und dadurch einen Anpassungsvorteil hatten –, braucht man zur Erklärung der 6000 verschiedenen menschlichen Sprachen außerdem kulturgeschichtliche, d.h. nichtbiologische Prozesse, durch die besondere sprachliche Formen entstehen und durch kulturelles Lernen, anstatt durch Vererbung an neue Generationen weitergegeben werden. Diese Perspektive stelle Chomskys Vorschlag „vom Kopf auf die Füße“, meint Tomasello. (Noam Chomsky ist der Ansicht, dass nicht nur die Fähigkeit zum Spracherwerb dem Menschen genetisch mitgegeben ist, sondern dass dazu auch eine allen Sprachen grundsätzlich gemeinsame „Universalgrammatik“ gehöre.)

Der weibliche Faktor

Die amerikanische Anthropologin Dean Falk hat eine ganz andere Theorie von der Entstehung der Sprache entwickelt. Am Anfang steht hier nicht das Bedürfnis, sich bei gemeinsamen Tätigkeiten auf der Jagd, im Kampf, bei der Nahrungssuche oder der Werkzeugherstellung zu verständigen, sondern um Mütter, die ihre Kinder auf lautlichem Wege trösten und beruhigen mussten, wenn sie die Kleinen während der Arbeit nicht auf dem Arm tragen konnten. Die Beobachtung, dass wir mit Kleinkindern auch heute noch instinktiv in einem speziellen Singsang, der Babysprache, kommunizieren, brachte sie auf den Gedanken, dass Gesang, d.h. Musik, am Anfang der Sprachentwicklung steht.

Wie Tomasello blickt sie auf der Suche nach den Wurzeln der menschlichen Sprache sehr viel weiter zurück als bis zur Geburt des Homo sapiens. Schon vor 2 Mio. Jahren sei eine Protosprache entstanden, und der Schlüssel zum eigentlichen Ursprung der Sprache finde sich noch sehr viel früher, nämlich vor 5-7 Mio. Jahren „in jener geheimnisvollen Übergangsphase zwischen der Abspaltung unserer frühesten Vorfahren von der Linie der übrigen Primaten und den allerersten Lauten jener Ursprache“.

Kleine Affen können sich im Fell der Mutter festkrallen, Menschenbabys können das nicht, man muss sie auf dem Arm tragen. Wenn man sie ablegt, um die Hände frei zum Arbeiten zu haben, schreien sie oft, und das kann Feinde anziehen und gefährlich werden. Also muss man sie beruhigen – durch Lautfolgen mit mutmaßlich ähnlichen Konturen, Tempo, Rhythmus und Stimmgebung, wie man sie heute noch in Wiegenliedern sowie der „Ammensprache“ (auch „Motherese“ genannt) der unterschiedlichsten Kulturen findet.

Die These von der Entstehung der Sprache aus der Musik widerspricht zwar der Auffassung von Sprachwissenschaftlern wie Stephen Pinker, der Musik für eine Art Luxus-Abfallprodukt hält, das einige mentale Mechanismen von der Sprache übernommen habe. Aber gänzlich neu ist sie nicht. Charles Darwin vermutete, dass Sprache aus musikalischen Lauten und Rhythmen hervorgegangen sein müsse, die unsere Vorfahren verwendeten, „um das andere Geschlecht zu bezaubern“, berichtet Dean Falk. Wilhelm von Humboldt dachte sich den Urmenschen als „singendes Geschöpf, aber Gedanken mit den Tönen verbindend“. Und Kants Königsberger Zeitgenosse Hamann behauptete: „Die älteste Sprache war Musik“ und „Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts“. Nun hat Falk diese Auffassung mit vielen Beispielen aus der neurowissenschaftlichen und anthropologischen Forschung untermauert.

Gesang als wenig erforschtes Sprachregister

Die Münchener Linguistin Simone Falk hat in ihrer Promotionsstudie Musik und Sprachprosodie – Kindgerechtes Singen im frühen Spracherwerb untersucht, welche sprachprosodischen Merkmale in von Eltern gesungenen Liedern Kindern im ersten Lebensjahr bei ihrer Sprachentwicklung helfen können.

Dazu muss sie, wie ihre amerikanische Namenskusine Dean Falk, der heute weithin vorherrschenden Schule entgegentreten, die Musik und Sprache als zwei getrennte Systeme betrachtet. So ist ihr Buch allein schon wegen ihrer einleuchtenden Darstellung der „Äquivalenzhypothese“ zwischen Musik und Sprache lesenswert. Nach linguistischen Gesichtspunkten beschreibt sie die hierarchisch geordneten Strukturen von Musik- und Sprachprosodie und zeigt, wie beide prinzipiell aufeinander abbildbar sind: Dem Phonem oder einzelnem Sprachlaut entspricht in der Musik als kleinste Einheit der Ton, darauf folgen in der Sprache als nächsthöhere Ebenen Silbe, Fuß, Phonologisches Wort, Phrase und Äußerung; in der Musik folgen Intervall, Takt, Motiv, musikalische Phrase und Periode. „Im Singen gehen Sprache eine derart enge Symbiose ein“, schreibt sie, dass es bloß vom Blickwinkel des Betrachters abhänge, „ob man Singen als sprachliches oder musikalisches Register ansieht.“

Im nächsten Schritt untersucht sie dann, warum „gesungene Sprache“ kleinen Kindern beim Spracherwerb helfen kann. Sie hat 55 deutsche, russische und französische Eltern gefunden, die ihren Babys im Alter von 2-13 Monaten vor dem Mikrofon Lieder vorsangen. Diese 600 Tondokumente mit traditionellen, modernen oder frei erfundenen Schlaf- und Bewegungsliedern hat sie untersucht und ihre beiden Hypothesen bestätigen können: 1. Musikalische und sprachliche Prominenz- und Grenzstrukturen sind in jeder der drei Sprachen aufeinander abbildbar. 2. Die Prosodie kindgerichteten Singens entspricht weitgehend dem kindgerichteten Sprechen (Motherese), d.h. der Lautstrom des Gesangs enthält für den Spracherwerb relevante Informationen, z.B. über den Klang von Vokalen, über den phonologischen Unterschied zwischen langen und kurzen Vokalen, über das im Deutschen vorherrschende trochäische Betonungsmuster (die meisten zweisilbigen Wörter werden auf der ersten Silbe betont) oder über Phrasengrenzen.

Und da Musik- und Sprachprosodie im kindgerichteten Singen sich so untrennbar nahe sind, plädiert Simone Falk dafür, „Singen als relevanten Input für spracherwerbende Kinder ins Zentrum zukünftiger Forschung zu rücken“.

Musik im Gehirn

Vom Ursprung der Sprache und der tragenden Rolle der Musik in diesem Prozess ist auch in Oliver Sacks‘ Geschichten Über Musik und das Gehirn die Rede. Hier lesen wir: „Jean-Jacques Rousseau (der Komponist und Philosoph zugleich war) vertrat in seinem Essai sur l‘Origine des Langues die Meinung, dass in der Urgesellschaft Sprache und Gesang nicht voneinander geschieden waren.“ Die Ursprachen seien weniger gesprochen als wie Psalmen gesungen worden. Insofern sei die von Steven Mithen in seinem The Singing Neanderthals: The Origins of Musik, Language, Mind and Body gar nicht neu. Sacks berichtet über Mithens zwar unbelegte, aber faszinierende Idee, dass bei den Neanderthalern Musik und Sprache noch eine einzige Protosprache und zugleich Protomusik war, eine „singende Sprache“ mit Bedeutungen, aber ohne Wörter, die u.a. ein absolutes Gehör erforderte.

Oliver Sacks‘ Geschichten führen uns zurück ins Feld der Hirnphysiologie. Der Verfasser praktiziert als Neurologe in New York City und versteht es wie kaum ein anderer, komplizierte wissenschaftliche Konzepte und klinische Phänomene in anschaulichen Beispielen, nach den Regeln ästhetischer Erkenntnis, zu erzählen. Viele davon handeln von Pianisten. Einer von ihnen, der „einarmige Pianist“ ist Paul Wittgenstein, der im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verlor. Große Komponisten wie Benjamin Britten, Maurice Ravel, Richard Strauss und Paul Hindemith komponierten für ihn Stücke für die linke Hand. Sacks erzählt, Wittgensteins Gehirn habe trotzdem weiter mit der rechten Hand Klavier gespielt. Schüler berichten, sein Fingersatz war immer der beste.

Sehr bewegend ist eine Geschichte über einen 88jährigen Alzheimer-Patienten, einst ein sehr bekannter Pianist, der auch als er schon nicht mehr sprechen konnte, noch jeden Tag Klavier spielte. Eine Schülerin, die vierhändig mit ihm musiziert, beschreibt in einem Brief an Sacks, wie ein Besuch bei dem alten Mann zum Wunder werde, „wenn er die Krankheit mittels der Musik überschreitet“.

Ähnliche Beispiele gibt es für das Singen, nicht nur auf dem Gebiet der Demenz, sondern auch bei Menschen, die nach einem Schlaganfall die Sprache verloren haben und nicht mehr sprechen, aber singen können. Anscheinend gehört die Musik tatsächlich zu einer früher entwickelten neuronalen Grundausstattung, auf die wir Menschen auch dann noch zurückgreifen können, wenn jüngere Gehirnstrukturen und -netzwerke durch Krankheit ihre Funktion verloren haben.

Die rezensierten Bücher

im Überblick:

Annerose Keilmann:

So lernt mein Kind sprechen

Sprachstörungen erkennen – Sprachentwicklung fördern

Mit vielen Übungen und Sprachbeispielen. Inkl. CD mit Tonbeispielen, zusammengestellt und kommentiert von Thomas Brauer Schulz-Kirchner Verlag, Idstein 2008. 136 S.,

ISBN 978-3-8248-0378-1

Annerose Keilmann, Claudia Büttner, Gerhard Böhme:

Sprachentwicklungsstörungen

Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie

Huber Verlag, Bern 2009. 227 S.,

ISBN 978-3-456-84676-7

Stephan Sallat:

Musikalische Fähigkeiten im Fokus von Sprachentwicklung und Sprachentwicklungsstörungen

Schulz-Kirchner Verlag, Idstein 2008, Reihe Das Gesundheitsforum, Wissenschaftliche Schriften: Sprache / Literatur, 225 S.,

ISBN 978-3-8248-0278-4]

Carola D. Schnitzler:

Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb

Thieme Verlag, Stuttgart 2008. Reihe Forum Logopädie, 171 S.,

ISBN 978-3-13-138221-4

Andrea Dohmen, Hazel Dewart, Susie Summers:

Das Pragmatische Profil –

Analyse kommunikativer Fähigkeiten von Kindern

Elsevier/Urban & Fischer Verlag, München 2009. 99 S. inkl. Interview- und Protokollbögen,

ISBN 978-3-437-48180-2

Delia Möller, Maria Spreen-Rauscher:

Frühe Sprachintervention mit Eltern

Schritte in den Dialog, Reihe: Forum Logopädie

Thieme Verlag, Stuttgart 2009, 118 S.,

ISBN 978-3-13-145651-9

Gudrun Schulz:

James Krüss’ Erzählungen, Bilderbücher, Gedichte in Grundschule, Sekundarstufe I und in der Vorschule

Schneider Verlag, Hohengehren 2008. Reihe Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht, Bd. 7, 121 S.,

ISBN 978-3-8340-0367-6

Wie Kinder sprechen lernen

Und was ist, wenn dabei nicht alles nach Plan läuft?

Gabriele Liebig

Zuerst erschienen im FACHBUCH-JOURNAL Heft 4/2009

Die einen nehmen es als selbstverständlich, dass jedes Kind irgendwie sprechen lernt. Die anderen – zu dieser Gruppe gehöre ich – versetzt diese faszinierende Hochleistung der ersten Lebensjahre in ständig wachsendes Erstaunen.

Da ist der Dreikäsekoch, der gerade noch Windeln trug, aber bereits in ganzen Sätzen spricht. Oder das dreijährige Mädchen, das zwar immer wieder seinen rechten und linken Schuh verwechselt, aber rund tausend Wörter sehr wohl auseinanderhalten kann. Um die Zeit des vierten Geburtstages kann man sich mit den kleinen Sprachkünstlern über Gott und die Welt unterhalten – will sagen: über Ereignisse fernab der konkreten Gegenwart. Mein Freund Oskar war genau drei Jahre und elf Monate alt, als er mir im Kindergarten vom Aussterben der Sauriere berichtete, deren Knochen seine Gruppe vor einigen Monaten im Museum besichtigt hatte: „Das war’n Dinosaurierknochen. Die habm schon mal geleeeebt. Ja, und dann ist die ganze Welt kaputt gegang von den Dinosauriern und sie sind gestorben… Jooo, und jetzt gibt’s keine mehr.“

Mit vier Jahren beherrscht ein Kind die Kernstrukturen seiner Muttersprache. Es kennt mehrere tausend Wörter: Nomen, Verben, Adjektive, Adverbien, bestimmte und unbestimmte Artikel, viele Sorten Pronomina. Es setzt Wörter mit Präpositionen zueinander in Beziehung, bildet Relativsätze und leitet Nebensätze mit Konjunktionen ein. Es konjugiert Verben in allen Zeiten, kennt alle Fälle und unterscheidet das direkte Akkusativobjekt vom indirekten Dativobjekt. Es formuliert Fragen, Verneinungen und Imperative und verknüpft mehrere Sätze zu eigenen Berichten und Geschichten. Und wenn es mehrsprachig aufwächst, dann wird es meist richtig ver-muten, wann es mit wem am besten in welcher Sprache spricht.

Verschiedene Theorien des Spracherwerbs

Die Bewunderung wächst mit dem Wissen über diesen faszinierenden Prozess, der übrigens keineswegs restlos erforscht ist. Es gibt kein einheitliches Modell des kindlichen Spracherwerbs, vielmehr verschiedene Schulen.

Die „Outside-in“-Theorien vertreten die Ansicht, man lerne durch Imitation und Erfahrung. Der Behaviorismus gehört zu dieser Schule, seine Wurzeln liegen im Empirismus des frühen 18. Jh. (John Locke) – einer Auffassung vom menschlichen Geist als tabula rasa, als leeres Wachstäfelchen, in das sich die Erfahrungen des Lebens einprägen und so im Gedächtnis ihre Spuren hinterlassen.

G. W. Leibniz hatte Locke entgegen gehalten, der menschliche Geist sei keineswegs leer, sondern enthalte „eingeborene Ideen“. Ganz ähnlich argumentiert die „Inside-out“-Theorie der Nativisten (Noam Chomsky). Alles, was der Mensch zum Spracherwerb brauche, sei ihm angeboren, genetisch mitgegeben. Nötig sei lediglich eine gewisse Menge Sprachmaterial, um daraus durch Abgleich mit der angeborenen „Universalgrammatik“ die für die jeweilige Sprache gültigen Regeln abzuleiten.

Die Interaktionisten versuchen, die Einflüsse von Umwelt und genetischen Anlagen miteinander zu verknüpfen. Aus der Neuropädagogik stammt das schöne Bild von der Umwelt als Pianist, der auf dem Klavier der Gene spielt. Je reichhaltiger die Umwelt, desto mehr Tasten werden aktiviert und desto komplexer wird die Melodie. Die Idee eines Zusammenspiels leuchtet unmittelbar ein, ebenso wie die These vom Dialog als notwendige Bedingung für die Entstehung von Sprache: Zum Sprechen gehören immer zwei, Spracherwerb ist von Natur aus ein sozialer Prozess.

Unterschiedlich ist oft nur die Gewichtung einzelner Faktoren. Manche betonen in diesem sozialen Prozess mehr das gemeinsame Tun, im Zuge dessen Kinder zugleich die dazugehörigen Sprachelemente lernen (Wygotski). Andere sehen hingegen in der Sprache den Schlüssel, Wissen über die Welt zu erlangen (W. v. Humboldt) und haben damit die Dichter auf ihrer Seite. James Krüss z. B. drückte es so aus: „Während das Kind in die Sprache hineinwächst, wächst es zugleich in die Welt hinein.“

Jede dieser Spracherwerbstheorien kann plausible Argumente und überzeugende Beispiele anführen. So bleibt den Forschern die Mühe herauszufinden, was nun bei welchem Teilprozess genau welche Rolle spielt: Was lernt man tatsächlich am besten durch Imitation? Wann muss man im Dialog mit dem Kind unbedingt dessen an-geborenen inneren Zeit-plan berücksichtigen? Gewiss wird in vielen Situationen das gemeinsame konkrete Tun neue Sprachfelder erschließen, doch das Land der Fantasie wird über den Weg der Sprache betreten.

Musik und Sprache

Fest steht: das angeborene Lernprogramm läuft bereits lange vor der Geburt an, die Einwirkung der Umwelt ebenfalls. Ab dem fünften Schwangerschaftsmonat kann das ungeborene Baby hören: den Herzschlag der Mutter, das strömende Blut, das Glucksen der Verdauungsorgane und – die mütterliche Stimme, die im Körper von den Knochen übertragen wird, wobei besonders die Beckenknochen wie ein Verstärker wirken. Aber auch von draußen dringen gedämpfte Töne an das fetale Ohr, Musik etwa oder andere menschliche Stimmen.

Versuche in jüngerer Zeit haben die Hochachtung vor dem „kompetenten Säugling“ enorm gestärkt: Nach der Geburt erkennt das Neugeborene nicht nur die Stimme der Mutter, sondern auch das Betonungsmuster der Muttersprache. Im Deutschen ist es trochäisch, d. h. zweisilbige Wörter werden auf der ersten Silbe betont, während die Franzosen jambisch, d. h. auf der zweiten Silbe betonen. Deshalb sagen deutsche Kinder später „Máma“, französische hingegen „Mamán“.

Solche Versuche mit Säuglingen zeigten sogar, dass Babys sich nach der Geburt an bestimmte pränatal oft gehörte Melodien und sogar Kinderreime erinnern konnten und kräftiger saugten, wenn man sie ihnen wieder vorspielte. Was Föten und Säuglinge in den ersten Lebensmonaten von gesprochener Sprache aufnehmen und im Gedächtnis speichern, betrifft weder den Bedeutungsgehalt noch einzelne Wörter, sondern allein die Prosodie. Unter Prosodie versteht man die Gesamtgestalt aus Klang, Sprechmelodie, Rhythmus, Betonung, Tempo – alles musikalische Eigenschaften.

Am Anfang des Lebens verarbeiten Kinder Sprache wie eine besondere Art Musik. Wenn die Säuglinge mit wenigen Wochen anfangen, jenseits des Schreiens auch andere Laute zu äußern, dann sind dabei Singen und Sprechen noch nicht zu trennen. Auch wenn Erwachsene mit Säuglingen sprechen, ist dies intuitiv meist dem Singen ähnlicher als dem normalen Sprechen.

Die neurokognitive Forschung hat festgestellt, dass Kinder im Gegensatz zu Erwachsenen Musik in den gleichen Hirnregionen verarbeiten wie Sprache. So bewiesen Vorschulkinder in Versuchen überraschende Musikalität. Kinder im Alter von 3-4 Jahren können Dur und Moll unterscheiden und an Tonlage und Tempo erkennen, ob eine Melodie lustig oder traurig ist. All diese interessanten Zusammenhänge zwischen Musik und Sprache berichtet Stephan Sallat in seiner Doktorarbeit im Fachbereich Sprachheilpädagogik, Musikalische Fähigkeiten im Fokus von Sprachentwicklung und Sprachentwicklungsstörungen, die 2009 im Schulz-Kirchner Verlag als Buch erschien.

Entwicklung auf allen Sprachebenen

Eine knappe, allgemeinverständliche Einführung in die kindliche Sprachentwicklung enthält das Buch von Anne-rose Keilmann, So lernt mein Kind sprechen (Schulz-Kirchner 2008). In der Linguistik wie in der Logopädie werden vier Sprachebenen unterschieden: die phonetisch-phonologische (Sprachlaute), die semantisch-lexikalische (Wortschatz), die morphologisch-syntaktische (Grammatik) und die pragmatische Ebene der allgemeinen kommunikativen Fähigkeiten.

Laute zu bilden übt das Baby ab der sechsten Lebenswoche, auch solche, die im Deutschen gar nicht vorkommen. Erst in der zweiten Lallphase (ab dem 6.-8. Lebensmonat) wird das Repertoire auf die Laute und Silben der Muttersprache eingeschränkt. Silbenfolgen wie „babababa“ werden unermüdlich geübt. Laute wie m, b oder d gelingen als erste; am schwierigsten sind ch (wie in ich) und sch, was sogar im Alter von vier Jahren erst 90 % der Kinder beherrschen. Das heißt aber keineswegs, dass sie vorher auf Wörter mit noch unaussprechlichen Lauten verzichten. Die Problemlaute werden einfach weggelassen oder durch leichtere ersetzt.

Ein wesentlicher Meilenstein der phonologischen Entwicklung ist die so genannte „phonologische Bewusstheit“: Erst wenn das Kind Wörter unabhängig von ihrem Inhalt wahrnehmen, zerlegen und verändern kann, ist es reif, lesen und schreiben zu lernen. Carola Schnitzler erläutert dies in Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb (Thieme 2008). Einem Vorschulkind wird ein Bild gezeigt, auf dem eine große Kuh und ein kleiner Vogel zu sehen sind. Wenn es auf die Frage, „Welches Wort ist länger, Kuh oder Piepvögelchen?“ nicht mehr antwortet „Die Kuh ist größer“, dann hat es phonologische Bewusstheit erreicht.

Am Anfang der semantisch-lexikalischen Entwicklung steht das erste Wort, das normalerweise um den ersten Geburtstag zu erwarten ist. Bald gesellen sich neue Worte hinzu, und wenn erst einmal ein aktiver Wortschatz von 50 Wörtern vorhanden ist, dann ist auch klar: Alle Dinge haben einen Namen! Von nun an wird der Wortschatz täglich um neue Wörter bereichert, manchmal genügt schon das einmalige Hören eines Wortes. Bis zum dritten Geburtstag umfasst das aktive Lexikon tausend Wörter, passiv versteht das Kind noch viel mehr.

Eine bestimmte kritische Masse an Wörtern ist nötig, damit der Grammatikerwerb beginnen kann. Man braucht eine gewisse Auswahl an Nomen, Verben, Adjektiven und auch neuen Worten wie Präpositionen, damit man sagen kann, wo etwas ist oder wann etwas passiert. Die ersten Sätze bestehen aus nur einem Wort, erfordern also noch eine verständige Übersetzung durch Erwachsene. Dann kommen Sätze mit zwei, bald mit mehr Wörtern. Noch vor dem zweiten Geburtstag fängt das Kind an, Verben und Substantive zu beugen, und die rasante Entwicklung setzt sich nach dem eingebauten Fahrplan fort.

Parallel dazu entwickelt das Kind seine pragmatischen Fähigkeiten. Es lernt, wie es die Sprache einsetzen kann, um seine Absichten und Wünsche zu äußern. Es stellt sich aber auch zunehmend auf den Gesprächspartner ein und übt sich darin, ein Gespräch anzufangen oder auch zu beenden, wenn es langweilig wird. Im deutschsprachigen Raum gab es bisher kein Instrumentarium, um diese Fähigkeiten bei Kindern verlässlich einzuschätzen – eine Lücke, die jetzt über das Buch von Andrea Dohmen, Das Pragmatische Profil (Urban & -Fischer 2009) geschlossen wurde.

Sprachentwicklungsstörungen:

Wenn der Zeitplan durcheinander gerät

In den letzten Jahren sorgten verschíedentlich Studien über Untersuchungen an Vorschulkindern für Aufsehen, die je nach Einzugsgebiet und Art der Untersuchung bei bis zu 40 % der Kinder Sprech- und Sprachauffälligkeiten feststellten. In solchen alarmierenden Berichten wurde allerdings unzureichend zwischen Auffälligkeiten und behandlungsbedürftigen Störungen unterschieden. Außerdem wurde oft nicht klar zwischen Störungen der Sprachentwicklung und anderen Befunden wie Stimmstörungen (Heiserkeit), rein artikulatorischen Ausspracheproblemen (Lispeln) oder Redeflussstörungen (Stottern) getrennt.

Bei den eigentlichen Störungen der Sprachentwicklung muss man wiederum zwei Klassen unterscheiden. Da sind nämlich zum einen die sekundären Sprachentwicklungsstörungen, die auf andere Primärursachen wie z. B. Hörprobleme, allgemein entwicklungs-verzögerungen, genetische Ursachen wie Down-Syndrom (Trisomie 21) oder sehr ungünstige Familienverhältnisse zurückzuführen sind. Es gibt aber auch Sprachentwicklungsstörungen, für die sich keine andere Ursache finden lässt. Die Kinder sehen und hören gut, sind normal intelligent, erhalten viel Sprachanregung durch ihre Umgehung und trotzdem verläuft ihr Spracherwerb problematisch. Eine solche Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) tritt bei 8 % aller Kinder auf.

13-20% aller Kinder haben mit zwei Jahren noch keinen aktiven Wortschatz von 50 Wörtern. Etwa die Hälfte dieser so genannten „late-talkers“ holen im folgenden Lebensjahr noch auf, das sind die „late-bloomers“. Die übrigen holen die sprachlichen Defizite ohne gezielte Therapie nicht auf, sie haben eine SSES. Oft verstehen sie besser, als sie sprechen. Ihre Sätze sind kurz, die Verben oft nicht oder falsch gebeugt, der Wortschatz eingeschränkt. Während ein sprachnormales dreijähriges Kind sagen würden: „Mein Teddy ist müde, ich lege ihn mal schlafen“, sagt das SSES-Kind: „Teddy schlafen.“

Über die Entstehung einer SSES gibt es nur Hypothesen. Genetische Dispositionen werden vermutet, biologische Gründe wie Probleme während der Schwangerschaft, Sauerstoffmangel während der Geburt oder bei Frühgeburten ein sehr geringes Geburtsgewicht. Eine sehr interessante These trägt Stephan Sallat in o. a. Dissertationsarbeit vor: Er vermutet als SSES-Ursache eine Störung des Arbeitsgedächtnisses bei der Verarbeitung der musikalischen Parameter der Sprache in den ersten 18 Lebensmonaten.

Immerhin weiß man inzwischen, dass SSES weder mit dem Bildungsstand noch dem Sprechstil der Eltern noch dem familiären Sprachangebot zusammenhängt und dass mehrsprachiges Aufwachsen ebenfalls als äußere Ursache ausscheidet.

Frühe Sprachtherapie

Wichtig ist, SSES-Risikokinder möglichst früh zu entdecken. Je früher mit der Therapie begonnen wird, desto größer die Aussicht, dass die Entwicklung rasch genug aufgeholt werden kann, bevor sich das nächste Zeitfenster schließt.

Je jünger die Patienten, desto wichtiger ist es, die Eltern in den therapeutischen Prozess selbst mit einzubeziehen. Wie das mit Hilfe eines geeigneten Elterntrainings geschehen kann, haben Delia Möller und Maria Spreen-Rauscher erprobt und in ihrem Buch Frühe Sprachintervention mit Eltern (Thieme 2009) nachahmungsfreundlich beschrieben. Das Elterntraining greift auf bewährte „Schritte in den Dialog“ mit dem Kind zurück, die Eltern im Zuge der normalen Sprachentwicklung intuitiv anwenden, aber eben nur, wenn die Kinder noch jünger sind. Bei älteren Kindern, die eigentlich schon viel besser sprechen müssten, versagen die intuitiven Mechanismen. Dann muss die elterliche Sprachintervention bewusst erlernt und vorbereitet werden.

Der handlungsorientierte Therapieansatz „HOT“ den Irina Weigl und Marianne Reddemann-Tschaikner im gleichnamigen Buch beschreiben, ist ebenfalls natürlichen Sprachlernsituationen im häuslichen Umfeld nachempfunden. Sie greifen dabei auf Wygotskis Theorie vom Lernen durch gemeinsames Tun und sein Konzept der „Zone der nächsten Entwicklung (ZNE)“ zurück: „Was das Kind heute in Zusammenarbeit und unter Anleitung vollbringt, wird es morgen selbstständig ausführen können.“ Im Rahmen strukturierter Handlungen wie „eine Apfelsine auspressen“ oder „Waffeln backen“ lernt das Kind indirekt auch die begleitende Sprache. Didaktisch entscheidend ist, das Kind im Handeln und im Sprechen jeweils auf eine Ebene knapp oberhalb des aktuellen Entwicklungsstandes zu führen.

Mehrsprachigkeit

Annerose Keilmann, Claudia Büttner und Gerhard Böhme widmen in ihrem Buch Sprachentwicklungsstörungen–- Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie (Huber 2009) mehrere Kapitel der normalen und gestörten Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit. „Mehrsprachigkeit führt nicht zu einer Sprachentwicklungsverzögerung oder -störung“, stellen sie eindeutig fest. SSES kommt bei einsprachigen Kindern prozentual ebenso häufig vor. Bei mehrsprachigen Kindern erkennt man eine SSES daran, dass sie in der Erstsprache die gleichen Probleme haben wie im Deutschen. Bislang gibt es noch zu wenige bilinguale Sprachtherapeuten. Bis hier Abhilfe geschaffen sei, schlagen die Autoren vor, semiprofessionelle bilinguale Assistenten einzubeziehen. In Großbritannien werde dies schon erfolgreich praktiziert.

Wenn ein Kind bloß schlecht Deutsch spricht, braucht es offenbar mehr Anregung in der Zweitsprache. Sprachförderung in Kindergarten, Schule oder durch einen deutschen Lesepaten ist angesagt. Im Unterschied zur individuellen Sprachtherapie, die Logopäden oder Sprachtherapeuten durchführen, wird die öffentlich geförderte Sprachförderung von Lehrern, Erziehern oder eigens auf diese Aufgabe vorbereiteten Förderkräften geleistet.

Dichter zu Hilfe nehmen

Sprachförderung für deutsche Kinder kann immer und überall stattfinden. Man ist dabei nicht auf die offizielle, öffentlich geförderte Sprachförderung angewiesen. Sprachförderung und Sprachanregung ist außerdem für alle Kinder gut, nicht nur für solche mit Sprech- und Sprachdefiziten. Vielleicht sollte man darunter einfach ein zusätzliches Sprachangebot verstehen, einzeln oder in der Gruppe, wobei das Hauptmedium die Sprache ist. Als inoffizielle Förderkräfte eignen sich Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, ältere Geschwister oder andere ehrenamtliche Vorleser.

Was ist Vorlesen? Nichts anderes als die Rückverwandlung in Büchern niedergelegter Schriftzeichen in gesprochene Sprache. Geschichten, Gedanken, Gedichte werden wieder lebendig gemacht. Dichter sind Leute, die besonders vergnüglich für andere mit Sprache spielen können. Was spricht also dagegen, dass man ihre Hilfe in Anspruch nimmt, wenn es darum geht, Lust an Sprache zu erregen?

Da ist z. B. der Dichter James Krüss. Die Literaturwissenschaftlerin Gudrun Schulz hat ein Buch über James Krüss und seine Kinderliteratur geschrieben und sehr anregende Vorschläge gemacht, wie man seine Gedichte oder den Roman „Timm Thaler oder Das Verkaufte Lachen“ unterhaltsam im Grundschulunterricht einsetzen kann. Diese Buch-Entdeckung ist Teil der Reihe des Schneider Verlags Hohengehren Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht. Eine Idee ist zum Beispiel, Kinder Gedichte weiterdichten zu lassen. James Krüss hielt Gedichte für lebensnotwendig: „Ein Gedicht ist kein Sahnebonbon. Ein Gedicht ist Nahrung. Es kann die eiserne Ration in bösen Zeiten sein.“

Musik fördert Sprache – und begeistert Kinder !

Gabriele Liebig

Davon konnte man sich im Mainzer Rathaus bei einer Veranstaltung des „Netzwerks Kind und Sprache“ in Kooperation mit dem Deutschen Bundesverband für Logopädie (dbl) am 5. Juni 2009 selbst überzeugen. Im Rahmen des Monats der Sprachförderung wurde ein gelungenes Schulmusikprojekt vorgestellt, und zwar von den kleinen Hauptakteuren selbst. Die 2. Klasse der Grund- und Hauptschule Mombach-West heißt „Streicherklasse“, weil alle 25 Kinder in der Schule Geige oder ein anderes Streichinstrument lernen - wie bei Isaac Sterns später mit Meryl Streep in „Music of the Heart“ verfilmtem New Yorker Geigenschulprojekt. Den Unterricht erteilen „im Team“ die Klassenlehrerin Rita Hens und die Violinlehrerin vom Peter-Cornelius-Konservatorium Dorothee Koschnicke.

Das von den beiden Pädagoginnen entwickelte didaktische Konzept wurde den Zuhörern live präsentiert. Die 25 Kinder aus Mombach sangen ein Lied, begleitet von einem ebenfalls jungen Streicherensemble des Peter-Cornelius-Konservatoriums. Zuerst sangen sie den Text („Suchst du einen Sonnenstrahl...“), dann die Solfègenamen der Tonstufen (do, re, mi...), wobei die Lehrerin mit Handgesten die Tonstufen angab. Beim dritten Durchgang wurde der Takt dazu geklatscht.

Zwei Kinder stellten in Form eines kurzen Gedichtes das Thema des musikalischen Programms vor: eine Reise durch Europa und um die ganze Welt. Auch im richtigen Leben repräsentieren die 25 Kinder dieser Schulklasse neun Nationalitäten – verbunden in und durch Musik! Nun wurden 25 kleine Geigen an den Hals gelegt und eine neue Melodie zuerst gezupft, dann gestrichen, auf Text und Solfègenamen gesungen und erneut auf der Geige gespielt.

Nach diesem ersten Teil der musikalischen Reise erläuterte die Musikpädagogin Christa Schäfer vom Peter-Cornelius-Konservatorium, warum Musik die Sprachentwicklung fördert. Viele landläufige Argumente wie „Musik macht Freude“ oder „Musik vertreibt Traurigkeit“ seien den Menschen schon viele tausend Jahre bewusst gewesen. Neuere empirische Untersuchungen hätten ergeben, dass Kinder, die musizieren, intelligenter und sozial kompetenter würden. Noch interessanter sei die Verbindung zwischen Musik und Sprachentwicklung, insbesondere die folgenreiche Streitfrage, was denn zuerst komme: das Sprechen oder das Singen? Alle Sprachentwicklung beginne mit dem Hören; schon im Mutterleib höre das Ungeborene Tonhöhen, Rhythmen, Melodien. Ist das Baby geboren, sprechen Eltern mit ihrem Baby instinktiv in einer Weise, die mehr dem Singen als der normalen Alltagssprache gleicht. Den Sinn der Worte könne das Baby noch nicht verstehen, aber es freue sich an der Melodie und der ihm liebevoll zugewandten Intonation. Wie aus der Sprechmelodie eine Singmelodie wird, demonstrierten zwei kleine Mädchen aus Mombach mit dem Lied „Wenn die Sonn am Himmel steht“.

Und dann erlebten die Zuhörer in einem beeindruckenden Live-Experiment, wie unglaublich schnell 7-8jährige Kinder musikalisch-poetische Konzepte begreifen und wiedergeben können: Ohne vorher mit ihnen geübt zu haben, sang Christa Schäfer mit den ihr bis zum Vormittag noch unbekannten Kindern der „Streicherklasse“ ein Strophenlied, das den Gesang der Fische, Frösche, Libellen und Enten nachempfindet. Die Melodie blieb immer gleich, aber die pantomischen Bewegungen der Dirigentin und die je nach Tierart unterschiedliche Intonation änderte sich bei jeder Strophe. Zum Erstaunen der Zuhörer machten die Kinder Melodie, Bewegungen und Intonation sofort und voller Begeisterung mit.

An dieser Freude gelte es anzuknüpfen, so Frau Schäfer, wenn man etwas tun möchte gegen die leider immer häufiger auftretenden Sprachdefizite und Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern. Wichtiger als über Probleme zu klagen, seien Initiativen, den Kindern das Bessere anzubieten. Dass es an der Begeisterung der Kinder gewiss nicht fehlt, zeigte auch der zweite Teil der musikalischen Reise um die Welt – nach London, zu den Känguruhs nach Australien, nach Indien und China. Mit der entzückend vertonten chinesischen Teezeremonie setzten nicht zuletzt die jungen Streicher vom Konservatorium einen wunderschönen musikalischen Höhepunkt.

Der Mainzer Dezernent für Soziales, Jugend und Finanzen, Kurt Merkator, nahm selbst an der Veranstaltung teil und überreichte eine Spende an den Förderverein des Projekts.

Links:

Mainzer Netzwerk Kind und Sprache

( www.kind-sprache.de )

Deutscher Bundesverband für Logopädie

( www.dbl-ev.de )

Die Kunst des Sprechens

Sieben Bücher über Stimme – Sprechen – Sprache

Die Worte eines guten Gedichts sind mit einer Kraft geladen, die tief eindringt. Bei der Verwirklichung des Werkes eines großen Dichters verlässt du die Einzigartigkeit der Persönlichkeit und betrittst die Atmosphäre universaler Erfahrung.

Kristin Linklater

Es gibt viele Gründe, sich mit Dichtung zu befassen – aus reinem Vergnügen ist sicherlich nicht der schlechteste. Zugegeben, es sind vorwiegend Angehörige der 50-plus-Generation, die aus purer Freude an der Poesie und dem Wohllaut der deutschen Sprache zu Rezitationsveranstaltungen der Dichterpflänzchen kommen. Das Interesse an Sprache beschränkt sich aber keineswegs auf Ruheständler. In den Bahnhofsbuchhandlungen, wo vor allem Geschäftsreisenden und im Arbeitsleben stehenden Pendler ihren Lesestoff kaufen, liegen Bestseller wie „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ aus, daneben vielleicht „Deutsch fürs Leben“ von Wolf Schneider oder andere Ratgeber für Menschen, die lernen möchten, sich ihren Zeitgenossen klarer und präziser verständlich zu machen.

Doch warum soll man sich mit Gedichten beschäftigen, sie am Ende sogar noch selbst sprechen? Für Deutschlehrer ist dies ein praktisches Problem. Gedichte schwarz auf weiß im Buch sind bloß geronnener Abdruck klingender, gesprochener Worte. Sie wollen gehört, in den Mund genommen werden, und dies sei „eine ganz und gar sinnliche Erfahrung“, verrät die Dichterin Ulla Hahn im Vorwort zu ihrer Sammlung Gedichte fürs Gedächtnis – zum Inwendig-Lernen und Auswendig-Sagen (DVA 1999). Doch wie kann der Lehrer seinen Schülern dieses sinnliche Erlebnis gesprochener Dichterworte zugänglich machen? Wie kann er Gedichte so behandeln, dass zumindest ein Teil der Schüler sie mitnehmen ihren Lebensfundus, gern „behalten“ möchten, weil mit der Poesie Stimmungen und Gefühle so viel besser ausgedrückt werden können als mit der Alltagssprache? Wie kann er den Jugendlichen die klassischen Dramen nahebringen, die Buchstaben der Reclamheftchen zum Leben erwecken? Soll er einen Rezitator einladen? Soll er selbst vortragen – das geht noch am einfachsten bei kleinen Kindern, die freuen sich über jeden witzigen Reim und rhythmischen Vers, egal wie gut er vorgetragen wird, Hauptsache, der Sprechende wendet sich damit direkt ihnen zu. Aber wie ist das bei älteren Schülern? Wie kann man sie anleiten, Dichtung zu sprechen, wenn man es selbst nie getan hat? Wie macht man das überhaupt?

Vielen Eltern wird es ähnlich gehen, wenn sie sich bezüglich der Sprachentwicklung ihrer Kinder vernünftigerweise sagen, dass man hier unmöglich alles der Schule überlassen darf. Vorlesen im Familienkreis hat sich bewährt, auch wenn die Kinder schon selbst lesen können (es aber oft nicht hinlänglich tun). Doch irgendwann kommt der Punkt, an dem entweder die Lektüre oder die Zuhörer oder beide höhere Ansprüche an die Art und Weise des Vorlesens stellen werden. Die Kunst des Sprechens ist gefragt – wo holt man sich Rat?

Als die Dichterpflänzchen vor mehr als 15 Jahren ersten Sprechunterricht nahmen und nach entsprechenden Lehrbüchern suchten, war außer dem vor hundert Jahren erschienenen „Kleinen Hey“ weit und breit nichts zu finden. Heute gibt es erfreulicherweise eine ganze Reihe hilfreicher Bücher zur Entwicklung der Stimme und der Kunst des Sprechens, einige wollen wir hier vorstellen. Dem gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Forschung entsprechend, greifen fast alle auf einen Grundstock ähnlicher Übungen für eine stimmphysiologisch geeignete Körperhaltung, Muskellockerung bzw. -spannung (Eutonus), Atmung, Stimmgebung, Resonanzen und Artikulation zurück, richten sich aber mit unterschiedlichem Schwerpunkt an ganz verschiedene Leserkreise. Jedes Buch steuert eine andere Idee bei, die Autoren verfolgen jeweils ein besonderes Anliegen, lenken die Aufmerksamkeit auf die Lösung eines bestimmten Problems, womit sie sich im Laufe ihrer langjährigen Arbeit in der Logopädie, Sprecherziehung, pädagogischer Sprachtherapie oder der Ausbildung von Schauspielern beschäftigt haben.

Die sieben Bücher

Wem eine kurze Einführung reicht, der wird mit Bianca Tesches Ratgeber Stimme und Stimmhygiene erst einmal zufrieden sein. Die Sprecherzieherin, Sprachtherapeutin und Leiterin einer Logopädieschule wendet sich an Menschen mit sprechintensiven Berufen, die als Lehrer, Anwälte, Verkaufsberater, Mediensprecher oder Chorsänger ihre Stimme erhalten oder verbessern wollen. In knappster Form und leicht verständlich erläutert sie das Wichtigste über die Anatomie und Physiologie der Stimme, was ihr gut tut oder schadet, gefolgt von praktischen Übungen zur Eigenwahrnehmung, Entspannung, Lockerung von Körper und Artikulationsmuskeln, Atmung, Resonanz und Lautstärke. Das Programm wirkt etwas mechanisch, zumal Aussprache, Intonation und überhaupt die Arbeit mit Texten ganz ausgespart bleiben, und macht bald Appetit auf mehr. Es ist ja auch nur gedacht als kleiner Ratgeber zur Vorbeugung berufsbedingter Stimmstörungen, wie sie leider weit verbreitet sind.

Über Die Therapie funktionaler Stimmstörungen haben zwei Logopädinnen eine Übungssammlung herausgegeben, die in erster Linie für Therapeuten, Stimmbildner oder Menschen gedacht ist, die früheren Sprech- und Stimmbildungsunterricht auffrischen möchten. Jedes der zwölf Kapitel beginnt mit einer kurzen Erläuterung zu den Übungen, die von der Wahrnehmung von Geräuschen und Klängen über das An- und Abspannen beim Atmen und Tönen und der „Atemrhythmisch angepassten Phonation“ bis zu Resonanz und Vokaleinsatz reichen.

Sehr hilfreich ist die umfassende Sammlung passender Übungsworte, Sätze, kleiner Prosatexte und – um die Stützfunktion gebundener Sprache therapeutisch zu nutzen – Gedichte von Goethe, Heine, Busch, Morgenstein bis Tucholsky, die geeignet sind, für Klang und Pfiffigkeiten der deutschen Sprache zu begeistern.

Die logopädische Fachterminologie macht das Buch für Patienten und andere Laien ungeeignet. Logopäden/Innen werden sich hingegen wundern, warum phonetisch geschriebene Worte zwar richtig in eckige Klammern [ ], in normalen Buchstaben geschriebene Worte jedoch in phonologische Klammern / / gesetzt sind, statt in spitze Klammern < >, wie sich das gehört.

Kommen wir zu den Büchern, die von der Artikulation der Laute, der deutschen Aussprache handeln. Mit der Potenz der „drei Ds“ oder „D3“ befasst sich das Übungsbuch Deutsch dialektfrei und deutlich sprechen von Christiane Zerda. Die Verfasserin wurde an der Essener Folkwangschule zur Schauspielerin und Regisseurin ausgebildet. Nach Engagements an vielen deutschen Theatern gründete und leitete sie in Wiesbaden eine Arbeitsgemeinschaft für Bühnenspiel bzw. literarische Kleinkunst. Bis heute gibt die inzwischen 95jährige Künstlerin Unterricht in Sprechtechnik für Fernseh- und Rundfunksprecher, Darsteller, Rezitatoren und Menschen, deren Muttersprache nicht das Deutsche ist. Für sie hat sie eigene Übungen entwickelt.

„Dialekte besitzen oft eine Frische, welche die Hochsprache geopfert“, heißt es im Vorwort, „dennoch kommen wir um gutes Hochdeutsch nicht herum, als Radiosprecher oder Fernsehmoderator, als Lehrer oder Ausbilder, der Schüler aus verschiedenen Bundesländern unterrichtet... Bei internationalen Aufgaben versteht ein Nichtdeutscher allenfalls Hochdeutsch, fast nie aber Dialekt.“ In jahrzehntelanger Erfahrung mit speziellen Eigenheiten der Hessen, die ungeniert eine Dame phonetisch „unbek(g)leid(t)et nach Hause gehn“ lassen, weil sie systematisch G und K, D und T ebenso wie B und P vertauschen, hat sie gegen dieses Übel besondere Übungen entwickelt. Worauf es ankommt, wird in knappster Form auf den Punkt gebracht: „B – P im Wechsel: Das B – der stimmhafte Lippenlaut – und das P – also der stimmlose Lippenlaut – sind deutlich zu unterscheiden. Backen ist etwas anderes als packen.“ Dann folgen zwei Seiten Übungen: links mit einfachen kurzen Sätzen für Ausländer („Wir bleiben in der Pause hier“), rechts etwas komplizierter für deutsche Muttersprachler („In der Pause bekamen die Pauschalreisenden billigstes Bier und pappige Brötchen“).

Das Buch erschien 1998 in 2. Auflage im Selbstverlag, ist also inzwischen eine Rarität. Doch jetzt kommt die Überraschung: Im Jahre 2010 hat Christiane Zerda dazu eine Übungs-CD herausgebracht. Zu jeder im Buch enthaltenen Übung hat sie zehn Beispielsätze auf CD gesprochen - immer zuerst langsam, dann in normalem Sprechtempo. Das gleiche Vorgehen empfiehlt sie auch beim Üben. Eine hervorragende Idee, diese CD! Denn erstens geben die 28 Tracks ganz systematisch Vorbilder der "deutschen Hochlautung", was gerade Menschen mit einer anderen Muttersprache großen Nutzen bringt. Und zweitens zeigt die CD, wie quicklebendig eine wohlgepflegte Stimme und Artikulation klingen kann, deren Besitzerin nun beinahe ein Jahrhundert alt ist.

Buch (10 €) und 4 CDs (15 €) kann man über die Dichterpflänzchen e.V. (Tel. 0611-801514 oder info@dichterpflaenzchen bestellen.

Ein Standardwerk der deutschen Sprecherziehung ist seit 30 Jahren Heinz Fiukowskis Sprecherzieherisches Elementarbuch, das 2004 in der 7. Auflage erschien. Der Schwerpunkt liegt auf der Artikulation und Intonation. So wird auf 350 Seiten für jeden Laut der deutschen Sprache zunächst 1. die Bildungsweise beschrieben, 2. Bildungsfehler und Abweichungen, 3. Abhilfevorschläge durch bestimmte Übungen, 4. Aussprache von Worten, die den Laut am Anfang, im Wortinnern oder am Ende enthalten. Dann folgen 5. Geflügelte Worte aus der Dichtung, wie z. B. bei B „Balsam fürs zerrissene Herz, wundervoll ist Bacchus’ Gabe (Schiller)“, Sprichwörter „Hunde, die viel bellen, beißen nicht“, Redensarten „den bösen Blick haben“, Wortpaare „blass und bleich“ und 6. Worte und Wortgruppen, in denen betreffende Laut in Verbindung mit anderen Konsonanten, vor oder hinter betonten oder unbetonten Vokalen oder in besonderer Häufung auftritt.

Dem angehenden Spracherzieher und Sprachtherapeuten spart dieses reichhaltige Material viel Arbeit auf dem schwierigen Weg zum „funktionellen Hören“, der Fähigkeit, aus der akustischen Realisierungsform sprachlicher Laute auf die Art ihrer Erzeugung rückzuschließen. Und allein schon die Sammlung Geflügelter Worte, Sprichworte und Redensarten macht das Elementarbuch zu einem kostbaren Schatz.

Auch das Elementarbuch ist aus der Lehrpraxis an der Universität und in der Erwachsenenbildung entstanden. Ebenso systematisch wie die Artikulation behandelt Fiukowski die Intonation, womit die Gestaltung des Gesprochenen durch Tonhöhenverlauf (Sprechmelodie), dynamischen Verlauf (Lautstärke), Sprechtempo, Pausen und Klangfarbe der Stimme gemeint ist. Fiukowski unterstreicht die besondere Bedeutung der Modulation der Tonhöhe in der deutschen Sprache. Außerdem kritisiert er monotones Übungssprechen sinnloser Wortfolgen. Da die inhaltliche Gestaltung immer auch die Artikulation beeinflusst, rät er dringend, in jeder Übung planmäßig Artikulation und Intonation gleichzeitig zu schulen.

Störend wirken in diesem wunderbaren Buch einige sinnentstellende Fehler und man wünscht der nächsten Auflage einen tüchtigen Schlussredakteur.

Mit der Intonation von Texten in Radio, Fernsehen und vor Publikum befasst sich Michael Rossiés Sprechertraining, ein Selbstlernbuch für alle, die lernen wollen, geschriebene Texte so zu präsentieren, als wären sie ihnen gerade im Moment spontan eingefallen. Warum klingt Vorgelesenes „nie wie erzählt, nie wie erklärt, nie wie gesprochen, sondern immer... wie vorgelesen“, selbst wenn man den Text selbst geschrieben hat? „Warum zerhackt der Nachrichtensprecher alle Sätze an den Kommata?“ Solche Gewohnheiten abzulegen und die Kunst, aus jedem Satz die zu betonenden Kernworte herauszufiltern, werden in einem umfangreichen Lernprogramm geübt, vom Zweiwortsatz bis zu komplizierten grammatischen Gebilden mit Einschüben und mehreren Nebensätzen. Es folgen Übungen zum Einsatz von Pausen, Tempo, Lautstärke, Sprechmelodie, Rhythmus, Stimmlage und Stimmfarbe.

Beispiele hat der langjährige Coach von Mediensprechern auf eine CD gesprochen: Prosastücke vom Sachtext und Wetterbericht über Anekdote und Fabel bis zum Witz und satirischen Dialog. Da Mediensprecher meistens mit Mikrofon arbeiten, geht Rossié auf Atemübungen und Steigerung der stimmlichen Leistung nicht ein. Im Vordergrund stehen praktische Hinweise für das praktische Anliegen, verstanden zu werden: Ob Nachricht oder Werbetext, die Botschaft soll ankommen.

Coaching in der Stimmtherapie sieht naturgemäß völlig anders aus. Einblicke in den Zusammenhang zwischen Körper, Seele, Geist und der Stimme als hörbarer Ausdruck dieser höchst veränderlichen Einheit bietet das Buch von Ingeborg Stengel und Theo Strauch, Stimme und Person. Wussten Sie, dass das Wort Person von lat. „personare“ kommt, was „hindurchtönen“ bedeutet?

Beide Autoren sind Logopäden, Frau Stengel arbeitet auch als Stimmcoach, zu Herrn Strauchs Arbeitsschwerpunkten gehört die Therapie von Sängern. Sie wenden sich mit ihrem Buch über personale Stimmentwicklung und –therapie nicht nur an Pädagogen und Therapeuten, sondern an Personen, deren berufliche Existenz von ihrer stimmlichen Leistungsfähigkeit abhängt. Stimmtherapie kann ihrer Überzeugung nach nur gelingen, wenn sie mehr ist als funktionales Training. Immer wieder haben sie in ihrer Praxis erlebt, dass die Stimme in der Übungssituation bestens funktioniert, im Alltag aber weiterhin scheitert – dass der „Transfer“ in das gewohnte Leben misslingt; dass ein Pfarrer auf der Kanzel mit vollem Brustton predigt, privat nach Feierabend aber kaum zu verstehen ist; oder die Berufsstimme versagt. Stimmstörungen werden treffend als „Krisenvertonung“ bezeichnet. Da gilt es Ursachenforschung zu treiben, solche tiefer liegenden Gründe behutsam bewusst zu machen und dann an der Veränderung eingefleischter Gewohnheiten zu arbeiten. Stimmtherapie definieren die Autoren als „eigenständigen Bereich zwischen Funktionstraining (der Stimme) und Psychotherapie“. Die These „Nicht die Stimme ist das Instrument, sondern der ganze Mensch“ veranschaulichen sie durch viele interessante Fallgeschichten.

Neben einer übersichtlichen Übungssammlung findet man in Stimme und Person wertvolle Anregungen zur Förderung der Übertragung des Geübten ins tägliche Leben wie etwa den Gedanken der Herstellung einer Balance zwischen nach außen und nach innen gerichteten Aufmerksamkeit. Überraschend ist der Vorschlag, den Transfer durch Stimmübungen mit wachsendem Schwierigkeitsgrad zu üben, wobei die Anwendung der neuen Stimme bei einem Gedicht als besonders leicht, das Führen eines Gesprächs als besonders schwierig eingestuft. Die Rangfolge der Aufgaben von leicht nach schwer: Gedicht sprechen oder lesen - Märchen vorlesen - Zeitungsartikel vorlesen - Bild in eigenen Worten beschreiben - Geschichte nacherzählen - kontrollierte Sprechsituation (eigener Inhalt, eigene Worte) - kontrolliertes Gespräch (wobei der andere weiß, dass es eine Übung ist). Ein Therapieziel, das zu denken gibt: Wie viele Menschen haben heute die Fähigkeit verloren, ein gutes Gespräch zu führen, in dem beide etwas beisteuern und beide etwas mitnehmen.

Menschen, die sich für die Kunst des Sprechens zu künstlerischen Zwecken interessieren, werden mit Gewinn das erst 2004 auf deutsch erschienene Buch der englischen Schauspielerin Kristin Linklater studieren: Die persönliche Stimme entwickeln. Ein ganzheitliches Übungsprogramm zur Befreiung der Stimme (Freeing the Natural Voice, 1976). In den 50er Jahren wurde sie an der London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) zur Schauspielerin ausgebildet, hat dort und an zahlreichen amerikanischen Universitäten und Schauspielschulen Stimmbildung unterrichtet, viele große Shakespeare-Rollen gespielt und in den USA verschiedene Shakespeare-Truppen gegründet und geleitet.

Ihre Schülerin Thea Mertz – sie ist selbst Schauspielerin und Sprecherzieherin in München – hat Kristin Linklaters Buch übersetzt (vielleicht ein wenig zu ehrfurchtsvoll am englischen Wortlaut festhaltend) und die deutschen Texte auf der Begleit-CD gesprochen. Das Buch richtet sich an Schauspieler, Schauspielschüler und ihre Lehrer. Um mit Film und Fernsehen konkurrieren zu können, müssten heutige Schauspieler „in sich selbst eine elektrisierende Präsenz erzeugen, die den technischen Reiz übersteigt“. Die Übungen streben kein oberflächliches Stimmtraining an, sondern das Ideal „voller Kommunikation“: „ein ausgewogenes Quartett von Intellekt und Gefühl, Körper und Stimme“.

Man begegnet zum Teil bekannten Übungen, aber wie? Es ist eben ein Unterschied, ob die Anweisung heißt: „Entspannen Sie nun ihre Schulterblätter“ oder bei Linklater: „Stelle dir vor, wie sich die Stelle deines Rückens zwischen den Schulterblättern von der Wirbelsäule nach beiden Seiten ausbreitet.“ Hat man sich erst einmal an die eindrucksvoll bildhafte Sprache gewöhnt, verfehlt sie ihre suggestive Wirkung nicht – wenn man sich darauf einlässt. Denn der menschliche Geist wehrt sich widerspenstig, Altgewohntes abzulegen und Neues zuzulassen. Wer Veränderungen zulässt, der wird lernen, das Seufzen beim Loslassen des Tons einzusetzen oder den Weg des Atemstroms durch die Resonanzhöhlen zu erspüren. Die musikalischen Übungen entlang der „Resonanzleiter“ können den verfügbaren Umfang der Sprechstimme auf vier Oktaven erweitern, wie Frau Linklater selbst auf der CD demonstriert. Sie empfiehlt das Üben zu zweit, wobei mal der eine, mal der andere die Übungsanweisungen gibt.

Linklaters Methode zur „Befreiung der Stimme“ beruht u. a. auf dem Prinzip, dem unwillkürlichen Nervensystem zu überlassen, was es von alleine tut, ohne dass man willkürlich eingreifen muss. Es sorgt z. B. dafür, dass gerade genügend Luft für die Äußerung eines Gedankens eingeatmet wird. Es reicht, mit dem Denken dieses Gedankens dazu den auslösenden Impuls zu geben.

Besonders spannend zu lesen sind die Kapitel über „Feingefühl und Kraft“ und „Texte und Schauspielen“. Wer selbst Gedichte rezitiert, kennt die Macht der metaphorisch angedeuteten Bilder, die man mit der eigenen Vorstellungskraft auf eine „innere Leinwand“ projiziert. Die geistigen Bilder stimulieren Empfindungen, beeinflussen Nerven, Atem, Muskeln und werden über die Schallwellen der Stimme auf den Geist der Zuhörer übertragen. Das nennt Linklater „infraverbale Kommunikation“. Sie erfordert einen ungeblockten Schauspieler/Rezitator, der den Dichtertext ganz in sich aufgenommen und im Moment des Sprechens für das Publikum lebendig neu entstehen lässt. Arbeit am Text bedeute, „die Worte auf sich wirken zu lassen, sodass sinnliche, emotionale, imaginative, körperliche und stimmliche Entdeckungen die Grundlage bilden, auf die der Intellekt aufbauen kann.“

Zum Schluss erzählt die Verfasserin vom Theater Shakespeares und der Alten Griechen. Für die „Elisabethaner“ im England des 16. Jahrhunderts und die Griechen vor 2500 Jahren „war verbale Kraft ein wesentlicher Teil des Menschen“. Das gesprochene Wort entfaltete auf dem Theater enorme Wirkung auf das Volk wie auf die Aristokratie. „Was würde geschehen, wenn Schauspieler von der reinen Reaktion aus arbeiten (statt von der durch die Persönlichkeit auferlegten Interpretation), den Text völlig aufsaugen und durch ihn verändert werden könnten; was könnten sie in Klassikern aufdecken? Und wie würden Schriftsteller und Schauspieler ein Theater neu erfinden, das für uns heute Bedeutung hätte?“ Kristin Linklater und ihre Kollegin Thea Mertz erhoffen von ihrer Arbeit auch eine belebende Wirkung auf die Sprache: „Wir wollten die tiefste und größte Spannweite unseres Menschseins verfügbar machen, um Shakespeares Dichtkunst an uns arbeiten zu lassen, und – auf einer allgemeineren Ebene – etwas von dem roten Blut wiederzuerlangen, das in den letzten 400 Jahren zunehmend aus unserer gesprochenen Sprache herausgeflossen ist.“

Gabriele Liebig

Bianca Tesche

Stimme und Stimmhygiene. Ein Ratgeber zum Umgang mit der Stimme

Schulz-Kirchner, Idstein 2006, ISBN 978-3-8248-0349-1, 62 Seiten, 8,40 €.

Walburga Brügge, Katharina Mohs

Therapie funkioneller Stimmstörungen. Übungssammlung zu Körper, Atem, Stimme

5. Auflage, Ernst Reinhardt, München/Basel 2005, ISBN 3-497-01736-1, 178 Seiten, 23,90 €.

Christiane Zerda

Deutsch dialektfrei und deutlich sprechen. Ein Übungsbuch

Selbstverlag, 2. Auflage 1998, 119 Seiten, Rarität: Buch (10 €) und 4 CDs (15 €) kann man über die Dichterpflänzchen e.V. (Tel. 0611-801514 oder hier bestellen)

Heinz Fiukowski

Sprecherzieherisches Elementarbuch

7., neu bearbeitete Auflage, Niemeyer, Tübingen 2004, ISBN 3-484-73000-5, 507 Seiten, 27 €.

Michael Rossié

Sprechertraining. Texte präsentieren in Radio, Fernsehen und vor Publikum

4., aktualisierte Auflage, Econ-Reihe Journalistische Praxis, ISBN 978-3-430-20037-0, 290 Seiten mit CD, 23 €.

Ingeborg Stengel, Theo Strauch

Stimme und Person. Personale Stimmentwicklung, personale Stimmtherapie

5. Auflage, Klett-Cotta, Stuttgart 2005, ISBN 3-608-91988-0, 230 Seiten, 22 €.

Kristin Linklater

Die persönliche Stimme entwickeln. Ein ganzheitliches Übungsprogramm zur Befreiung der Stimme

Übersetzt aus dem Englischen von Thea M. Mertz, 3. Auflage, Ernst Reinhardt, München/Basel 2005, ISBN 3-497-01743-4, 280 Seiten mit CD, 29,80 €.

Schüler heben versunkene Sprachschätze

Da passives Wehklagen über verlorene Schätze noch nie geholfen hat, konzipierte die Musikerin und Literaturwissenschaftlerin Dr. Katrin Bibiella ein Sprachprojekt, bei dem Schüler der Mittel- und Oberstufe als philologische Schatzgräber tätig wurden. Jeder Teilnehmer erhielt einen kleinen Forschungsauftrag: Aus einem exemplarischen Kunstwerk deutscher Sprache sollten zunächst ungebräuchliche, aus dem Wortschatz verschwundene Worte herausgesucht werden, und anschließend Worte, die „du besonders schön und poetisch˝ findest bzw. „die zu unserem Wortschatz gehören sollten˝. Und siehe da: die erste Gruppe der vergessenen Worte erwies sich in der Regel als Fundgrube für die zweite. In einem weiteren Schritt sollten die Schüler beeindruckende Satzgebilde sammeln, die „du herausschreiben würdest, um sie in besonderer Weise zu bewahren˝, oder sogar „auswendig lernen würdest, damit sie dich durch dein Leben begleiten˝. So entstand eine faszinierende Quellensammlung von einzigartiger Authentizität, ein Schatzkästlein all dessen, was diese 14-19-Jährigen schön und wertvoll finden, wonach sie offenbar hungern und das sie sich gerne zurückholen wollen.

Buchbesprechung von Gabriele Liebig

Keine Rezension kann die Lektüre dieser großartigen Studie ersetzen, das Ergebnis eines philologischen Experiments, dessen Idee, Planung und Durchführung Frau Dr. Bibiella am Anfang des Buches beschreibt. Die Idee war, der Verarmung unserer Sprache durch ein Projekt entgegenzuwirken, bei dem Schüler selbst die Erfahrung machen können, dass Sprache Reichtum ist und frei macht. Nachdem die Dr. Ing.-Hans-Joachim-Lenz-Stiftung ihre Unterstützung zusagte, konnte die Idee umgesetzt werden. Zuerst suchte Frau Dr. Bibiella nach geeigneten Schulen, die zur Mitarbeit bereit waren und Schüler/Innen ausfindig machten, die freiwillig neben der Schule an dem recht arbeitsintensiven Projekt teilnehmen wollten.

Dann folgte die Auswahl der Literatur: Es sollten exemplarische deutschsprachige Dichtungen der drei Hauptgattungen (Lyrik, Epos und Drama) sein, nicht älter als aus der Zeit des Barock bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Ein wichtiges Auswahlkriterium war: Alle Texte sollten sich „mit Genuss lesen lassen˝. Aus diesem Literaturkanon (Anhang 1) 28 beispielhafter Werke - von Gedichten des Andreas Gryphius bis zu Hermann Hesses Narziss und Goldmund - suchte jeder Teilnehmer sich eines aus, das ihm von der kurzen Beschreibung her am besten gefiel. In den drei Gruppen in Darmstadt, Weinheim und Oppenheim wurde die Aufgabenstellung (Anhang 2) besprochen. Außer dem Sammeln und Auflisten der Worte, Satzgebilde und Metaphern sollten in einem Erfahrungsbericht allgemeine Fragen zur Bedeutung der Sprache und auf den jeweiligen Text bezogene Fragen beantwortet werden. In einem dritten Teil wurden die jungen Sprachforscher ermuntert, ihre eigene Wortfantasie spielen zu lassen und selbst Attribute, also beschreibende Worte für den durchgearbeiteten Text zu finden. Für die ganze Arbeit, die neben der Schule zu erledigen war, hatten sie vier Monate Zeit und erhielten als Anerkennung von der Stiftung 80 Euro.

Während dieser Zeit fanden vier Arbeitstreffen statt. „Am Abgabetag nahm ich sechsunddreißig Berichte entgegen,˝ so schreibt Frau Dr. Bibiella, „denen bereits ihrem äußeren Erscheinungsbild nach der große Einsatz für das Projekt anzusehen war - Kostbarkeiten wurden überreicht.˝ Alle 36 Arbeiten, nachbereitet und kommentiert von Dr. Bibiella, finden Sie im vorliegenden Band. Die Dokumentation ist eine inspirierende Fundgrube für Lehrer, Eltern und Jugendliche, für Künstler, Sprachwissenschaftler und alle, die sich dem Kulturgut deutsche Sprache verpflichtet fühlen und Anregungen zur Neugestaltung des Lehrens und Lernens suchen.

Vergessenes wieder hervorgeholt

Dreh- und Angelpunkt des Projekts sollte das Wort sein, so Dr. Bibiella: „Als Vergessenes muss es aus den jeweiligen Texten heraufbefördert werden.˝ Tatsächlich ist man zunächst bestürzt, welche Worte da als „ungebräuchlich und aus dem Wortschatz verschwunden˝ eingeordnet werden, so bei Gryphius z.B. Wonne, Grimm, nimmermehr; bei Hesse taumeln, unermüdlich, karg, mißgelaunt, ehrwürdig; oder bei Thomas Mann: lüstern, behend, kleidsam, liederlich - wobei wir hier nur ganz wenige Beispiele nennen können.

Doch nun kommt der nächste Schritt: Welche Worte finden diese 14-19-Jährigen „besonders schön und poetisch˝? Ich greife wiederum nur einige typische Schaustücke heraus: faule Welt, Seelen-Ruh, Augenlust (Gryphius); Äugelein, holdselig, huldreich (Heine); wehmütig, durchsonnte, Lustbarkeit (Stifter); infernalisch, Kastratenjahrhundert (Schiller); beklommen, Tändelei, Anmut (Hesse); seelenvoll, fernetönend (Hölderlin); Abendsonnenduft (Storm); salbungsvoll, Augensterne (Th. Mann)

Wieder zum allgemeinen Wortschatz gehören sollen z.B.: verlacht, erdacht, zartgesinnt, hold, Zierde, mannigfaltig, Geratewohl, töricht, unentbehrlich, umfriedet, Tausendkünstler, Zungenfertigkeit, schelten, wehklagen, fernab, Rosenhimmel, Hochmut, Demut, ehern, leutselig, Wohlwollen.

Der Lesegenuss wächst weiter, wenn wir zu den Satzgebilden und Sentenzen kommen, welche die jungen Leute sich als Begleiter durchs Leben herausschreiben oder auswendig lernen würden.

Aus Novalis' Roman Heinrich von Ofterdingen:

„Ich hörte einst von alten Zeiten reden˝

„Iss und trink, dass du munter wirst˝

„Die Liebe ist stumm, nur die Liebe kann für sie sprechen. Oder die Liebe ist selbst nichts, als die höchste Naturpoesie.˝

Aus Heines Harzreise:

„...und es hat doch gewiss eine Bedeutung, da die Deutschen die merkwürdige Gewohnheit haben, dass sie bei allem, was sie tun, sich auch etwas denken.˝

„Die Nacht jagte auf ihrem schwarzen Rosse, und die langen Mähnen flatterten im Winde.˝

Aus Schillers Räubern:

„Lern erst die Tiefe des Abgrunds kennen, eh du hineinspringst!˝

Aus Hesses Narziss und Goldmund:

„Ich habe viele Werke gemacht, die weit hinter deinem zurückblieben, nicht an Kunst und Sorgfalt, aber an Wahrheit.˝

Oder aus Thomas Manns Roman Königliche Hoheit:

„Des Lebens rauhe Problematik fand sie unvorbereitet!˝

„Weiß der gar nichts vom Leben, der von der Liebe weiß?˝

Was ist Sprache?

Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass Frau Dr. Bibiellas Sprachbegeisterung die Jugendlichen auch beeinflusst hat, so staunt man dennoch, welche Perlen der Sprachphilosophie dieses Projekt in den Schülerarbeiten hervorgebracht hat.

„Was unterscheidet den Menschen so gewaltig vom Tiere?˝ schreibt Anita Klingler, „Richtig - die Sprache. Ohne sie wäre die Menschheit nie dazu fähig gewesen, die Weltkugel so zu gestalten, wie wir sie heute sehen, geschweige denn dazu, über den Erdball hinaus auf den Mond zu fliegen.˝

Weiter unten im gleichen Aufsatz lesen wir: „Sprache bedeutet Freiheit! Man betrachte doch nur einmal das Wort Poesie: lat. poesis, griech. poiesis = machen, erschaffen. Am Anfang war das Wort, es schuf alles, und jeder kann neue Worte schaffen. Worte lassen uns zu Schöpfern werden. Ohne Wörter gäbe es keine Möglichkeit, klare Beschreibungen von etwas abzugeben. Es gäbe keine Bücher, Gutenberg hätte den Buchdruck erst gar nicht erfinden müssen! Wie schade, dabei ist es doch so ein Vergnügen, ein Buch zu lesen."

Rosa Gruner bekennt, sie sei überwältigt gewesen von Else Lasker-Schülers Fähigkeit, Gefühle auszudrücken - „Gefühle die ich kenne, aber nicht in Worte fassen kann. Vielleicht schaffe ich das jetzt danach besser, aber bestimmt nicht so gut wie sie.˝

Schadi Ahmadi zitiert Novalis: „Die Sprache ist wirklich eine kleine Welt in Zeichen und Tönen. Wie der Mensch sie beherrscht, so möchte er gern die große Welt beherrschen und sich frei darin ausdrücken können... Das bloße Hören ist nicht die eigentliche Wirkung dieser geheimen Kunst... (der Dichter) gibt uns durch Worte eine unbekannte herrliche Welt zu vernehmen... Man hört fremde Worte und weiß doch, was sie bedeuten sollen.˝

Sprachverarmung heißt: Man versteht sich nicht mehr

Solches Verständnis, von dem Novalis schreibt, herrscht unter Menschen, die eingebettet in eine gemeinsame Kultur und Hochsprache miteinander kommunizieren. Genau diese gemeinsam Basis sehen die jungen Leute heute in Gefahr und verweisen auf die wachsende Kluft zwischen hochgestochenem Gerede, gespickt mit Fremdworten, auf der einen und SMS-Gestammel auf anderen Seite.

Martina Plank vermisst eine „allgemeine Ausdrucksweise, die sozusagen als Standard angesehen werden könnte, um die Kommunikation leichter zu gestalten. Stattdessen wird unser Leben durch Unverständnis geprägt... Das Fazit ist, dass wir irgendwann auf dem niedrigsten Niveau kommunizieren... Hier ist eine ähnliche Entwicklung wie in der Wirtschaft zu verfolgen, der ,Mittelstand' löst sich auf und die Kluft zwischen den übrigen ,Ständen' wird größer. Also spricht man entweder auf dem höchsten oder auf dem niedrigsten Niveau."

Jasmin Merz stellt fest: "Es zeugt von Intelligenz, wenn man sich angemessen ausdrücken kann. Manch einer könnte es zwar, traut sich aber nicht, sich so auszudrücken, weil er nicht als ,uncool'gelten will. Aber irgendwann verlernt man es, sich so auszudrücken."

Am direktesten formuliert Jana Luhn das Problem. Den wenigsten Menschen sei klar, "dass wir bereits dabei sind, unsere Sprache zu verlieren. Im Alltag fällt es kaum auf, es ist normal geworden, aber wenn ich darauf achte, wie die Leute um mich herum sprechen, weiß ich, dass diese Behauptung von mir gerechtfertigt ist. Die Sprache ,geht den Bach runter' und der Unterschied zwischen Menschen und Tieren - ich bitte um Verzeihung - scheint, was die Sprache anbelangt, immer kleiner zu werden. Die Sprache ermöglicht uns erst, unsere Gedanken, Gefühle und Empfindungen auszudrücken, doch kaum einer nutzt diese Fähigkeit wirklich aus. Wenn man genau darauf achtet, denken wir in Sprache, unsere Gedanken sind Sprache!"

Aktiv und schöpferisch an das Problem herangehen

Ob die poetische Sprache ihr eigenes Sprechen beeinflusst habe, werden die Volontärphilologen gefragt, und ob sie sich vorstellen können, das eine solche Sprache in unseren zwischenmenschlichen Umgang wieder Einzug hielte. Die meisten sind skeptisch, ob die poetische Sprache sich in der heutigen Welt verwirklichen lässt, selbst wenn sie darin eine Bereicherung sähen. Manche warnen auch vor einem manipulativen Missbrauch der Sprache und plädieren für eine strikte Trennung zwischen Alltags- und Kunstsprache. Andere halten es für sinnlos, passiv auf die Rückkehr der Schönheit in die Welt zu warten, da müsse man schon selbst etwas tun. So berichtet Schadi Ahmadi: „Es ist teilweise sehr witzig, auf die Reaktionen meiner Mitmenschen zu achten, wenn ich meinen neu erlernten Wortschatz auspacke und zu sprechen anfange. Wer weiß, vielleicht kann man die Leute mit solchen Aktionen für diese Sprache begeistern und sie dazu bringen, bewusst zu sprechen."

Jana Luhn meint: „Vielleicht würde unser Geist sogar einen viel größeren Spielraum bekommen, wenn wir unser Sprachbild durch Poesie erweitern würden˝, denn Poesie bedeute schließlich „schöpferisch tätig sein˝. Eine andere Teilnehmerin schreibt: „Außerdem wäre das Philosophieren im Alltag möglich und zwar in ganz zufälligen Unterhaltungen, da durch das Aufkommen von ausgefallenen Worten auch ausgefallene Gedankengänge angeregt würden.˝

Friedemann Rimbach-Sator warnt davor, sich im Äußerlichen zu verlieren: „Wer also wirklich das Sprechen verändern will, muss sich verändern - im besten Falle würde er sonst eine Maske erschaffen, worunter es noch genauso weitergeht, wie seit jeher.˝

Sprachmusik und andere Lustbarkeiten

Dr. Bibiella, von Hause aus Musikerin, ließ die jungen Sprachforscher gewiss nicht zufällig nach Worten nach Satzgebilden und Metaphern Ausschau halten, deren Klang sie beeindruckt und die sie zum Vortragen oder Vorlesen empfehlen würden, „um die Sprache zu hören und (zusammen mit anderen) die Lust an ihrem Klang zu genießen.

Wir lesen all diese wunderbaren Worte und erfahren noch mehr: Alexandra Schmitterer las ihren Freunden Gedichte aus Des Knaben Wunderhorn von Arnim und Brentano vor. Und Rosa Gruner hat die Gedichte von Else Lasker-Schüler als Musik, als Lieder vernommen: „Ich habe sogar manchmal schon eine Melodie in meinem Kopf gehört.˝

Was liegt näher als der Wunsch, diese Gedichte aus dem Munde derer, die sich so lange und so begeistert damit befasst haben, nun auch zu hören? Wie der Webseite der Lenz-Stiftung zu entnehmen ist, wird das hier beschriebene Projekt an Gymnasien in Weimar, Heidelberg, Aschaffenburg und Bruchsal fortgesetzt. Wäre nicht als weiterführendes Anschlussprojekt eine Art Jugend-Dichterfestival denkbar, bei dem die Teilnehmer des Projekts jeweils ein Lieblingsgedicht in Gänze, oder eine besonders schöne Romanstelle oder einen Monolog aus „ihrem˝ Drama vortragen und dazu in ein bis zwei Sätzen erläutern, warum sie gerade dieses Gedicht oder diesen Ausschnitt gewählt haben? Dazwischen könnte geeignete Musik erklingen, vielleicht auch von Schülern aufgeführt.

Natürlich könnte man diese Sprachlustbarkeit auch mit einem anderen Literaturkanon und neuen Teilnehmern veranstalten, aber doch mit der gleichen Idee, andere dadurch zu motivieren, ebenfalls in die deutsche Sprach(unter)welt einzutauchen und weitere versunkene Schätze für die Gegenwart neu zu entdecken. -

Übrigens haben sich viele Teilnehmer im dritten Teil ihrer Arbeit wirklich zu eigenen Wortschöpfungen anregen lassen. Und der Dichter Friedrich Hölderlin hat es geschafft, Dusan Gladovic zu einem hölderlinhaften Frühlingsgedicht zu inspirieren - nachzulesen im besprochenen Band auf Seite 217.

Die Rezensentin Gabriele Liebig ist Vorstandsmitglied des gemeinnützigen Vereins „Dichterpflänzchen˝-

Katrin Bibiella, Das vergessene Wort – Vom Reichtum der deutschen Sprache,

Edition Erneuerung geistiger Werte, Bd. 7, Dr. Ing.-Hans-Joachim-Lenz-Stiftung,

Juni 2006,

ISBN-13 978-3-938088-07-4,

€ 24,80.

„After“ Deutsch (1)

Sprachenvielfalt oder amerikanisierte Einfaltssprache?

Die fortschreitende Anglisierung unserer Sprache ist nicht nur ärgerlich, sie hat weitreichende Konsequenzen auf allen Gebieten. Besonders folgenreich ist diese Entwicklung im Bereich Wissenschaft und Bildung. Die Universitäten werden zu anglisierten Inseln, und sogar an den Schulen ist dieser Prozess in vollem Gange. Forschen und Anwenden, Denken und Sprechen werden voneinander abgeschnitten, die Gesellschaft zweigeteilt in eine Elite, die Englisch spricht und schreibt, und eine Öffentlichkeit, die sich selbst immer weniger versteht. Die Lösung liegt in der Mehrsprachigkeit; mehrere Sprachen lernen und gut beherrschen ist alte europäische Tradition und das beste Mittel gegen Anglisierung und Halbsprachigkeit. 20. Juli 2007

Von Rosa Tennenbaum

Die Anglisierung unserer Sprache ist weit fortgeschritten, viel weiter, als vielen bewusst sein mag. Den vielen englischen Ausdrücken im Alltag kann man sich kaum entziehen, doch sie sind lediglich ein Symptom für die Untergrabung unserer Sprachfähigkeit und für eine geistige Auszehrung im fortgeschrittenen Stadium.

Der zugrundeliegende Prozess ist viel schlimmer. Das Goethe-Institut veranstaltete am 14. und 15. Juni in der Berliner Akademie der Künste ein Festival zum Thema „Die Macht der Sprache". In mehreren parallellaufenden Veranstaltungen wurde die Zukunft des „Deutsch[en] als Wissenschaftssprache“ ausgelotet, der Zusammenhang zwischen „Politik und Sprache“ aufgezeigt, die Rolle der Sprache als Mittel zu „Integration und Abwehr“ untersucht und insgesamt eine Bestandsaufnahme präsentiert, ein Gesamtbild davon, wie es denn um das Deutsche gegenwärtig steht und wohin die Entwicklung weist.

Die fortschreitende Anglisierung ist nicht nur ärgerlich, sie hat schwerwiegende Folgen auf allen Gebieten. Am wichtigsten ist der Prozess im Bereich der Bildung und der Wissenschaft. Deutsch als Wissenschaftssprache ist ein Auslaufmodell. Im 19. Jahrhundert und bis weit in das 20. Jahrhundert hinein hieß es: Germania docet – Deutsch lehrt und unterrichtet, Deutsch war die unangefochtene Wissenschaftsprache. Nach dem Krieg wurde jede zweite Arbeit in den Naturwissenschaften auf Deutsch und weniger als 15% auf Englisch veröffentlicht. 1990 hatte sich dieses Verhältnis umgekehrt: 10,7% der Arbeiten erschienen noch in deutscher Sprache, 57,6% auf Englisch. Heute dürfte die Zahl bei etwa 80% liegen. Das Ansehen eines deutschen Professors hängt davon ab, wieviele Aufsätze er in internationalen, also englischsprachigen Fachpublikationen veröffentlicht, deutsche Beiträge werden zunehmend irrelevant. Über die englischen Fachjournale wird er leichter in den amerikanischen Science Citation Index aufgenommen, was wiederum bei Beförderung, bei Forschungsanträgen, bei Einladungen zu Fachkonferenzen usw. eine ausschlaggebende Rolle spielt.

Universitäten als „anglisierte Inseln"

Die Ludwig Maximilian Universität in München gibt es seit über 500 Jahren, oder besser gab es, denn jetzt nennt sie sich University of Munich. In Berlin erörtert man gegenwärtig allen ernstes die absurde Idee, die drei Universitäten zusammenzulegen und dem neuen Konstrukt den Namen „Berlin Research University“ zu geben. Humboldt wäre dann endlich auch im Namen verschwunden, etwas, das einigen Leuten mehr als recht wäre. Die englischen Namen für altehrwürdige Institutionen machen nur sichtbar, was in diesen Einrichtungen seit langem und in zunehmendem Maße usus ist: 2005 wurde im Durchschnitt jede fünfte Lehrveranstaltung an deutschen Universitäten in englischer Sprache abgehandelt. In insgesamt 250 weiterführenden Studiengängen (von 1976) ist Englisch die alleinige Unterrichtssprache.

Die Naturwissenschaften und die Bereiche Wirtschaft, Medizin, Psychologie und Sozialwissenschaften sind fast ganz anglisiert. Deutsche Professoren oder Dozenten reden (und schreiben) mit deutschen Studenten auf einer deutschen Hochschule mitten in Deutschland ausschließlich Englisch. Das gleiche gilt für Kongresse. Ausländische Gäste z. B. aus Osteuropa, wo in vielen Ländern neben Russisch Deutsch die Zweitsprache ist, müssen ihre Vorträge und Gespräche auf Englisch radebrechen, weil auf den meisten deutschen Tagungen kein Deutsch gesprochen wird. Sogar, wenn das Thema: „Die Zukunft der deutschen Sprache“ lautete, wurden auch dort deutsche Beiträge abgelehnt.